[ぷる×2系 パワスポ]

『蒟蒻百珍』再現☆開運蒟蒻

前回の記事でご紹介した、江戸時代のレシピ本『蒟蒻百珍』。82種類のこんにゃくレシピが掲載されていることは、すでにお伝えした通り。

本日は、そのうち1レシピを再現してみます! 今の季節に“シアワセを運ぶ”和菓子風こんにゃく、是非召し上がれ〜♪

さて今回再現するのは、「早水無月」というこんにゃく料理です。

写真は「水無月」という和菓子。「早水無月」は、これをこんにゃくで模したもの。

本家の「水無月」は平安時代に京都で生まれた和菓子だそう。水無月とは、本来、旧暦名で6月のことです。

ナゼこの名かって? それは、「水無月」が「夏越の祓え(なつごしのはらえ)」が行われる6月30日に食べるお菓子だからなんです!

大晦日の神社で、こんなものを見たことアリマセンカ? これは「茅の輪(ちのわ)」と呼ばれ、8の字を書くように3度くぐり抜けることで、厄落としができるとされているもの。「茅の輪くぐり」を行う大晦日の行事を「年越しの祓え」と呼びます。

「夏越の祓え」は、「年越しの祓え」の半年前に行われる行事。半年ごとに穢れ(けがれ)を落として、次の半年間の健康と幸せを祈るというわけなんです。

「夏越の祓え」も神社で「茅の輪くぐり」が行われますが、ほかにも厄落とし方法があります。その1つが「水無月」を食べること!

「水無月」は、「三角形」の「ういろう」の上に「小豆」がのっています。この1つひとつに、ちゃーんと意味があるとか……。

■「三角形」「ういろう」のワケ___

昔の宮中では、6月に「氷の節句」が行われていた。氷を食べて、夏バテしないよう祈願。でも、冷凍庫なき時代の庶民にとって氷は高級品。そこで、半透明の「ういろう」を、削った氷をイメージした「三角形」にして厄除け!

■「小豆」のワケ___

昔から、小豆は邪気を祓うと考えられていた。

『蒟蒻百珍』のレシピにある「早水無月」とは、この「水無月」をこんにゃくで代用したもの。そのため、自宅で手早くできちゃうんです。

『蒟蒻百珍』によれば、「こんにゃくを三角形に切る→薄く味つけ→小豆に白砂糖(太白砂糖)を混ぜて、こんにゃくの上に」というのが作り方。今回は、これを元にして独自にアレンジしてみました。

[レシピ]

(1.下準備)

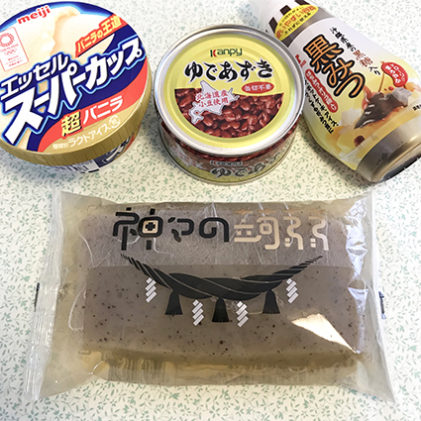

厚さ0.7ミリほどの三角形に切る(今回使った『神々の蒟蒻』の場合は、厚さ1/3に)。

惣菜なら気にならないこんにゃく臭も和菓子には不似合いなので、臭み取りを念入りに行う。今回は2回ほど熱湯にさらして、最後に水洗い。

(2.味付け)

鍋にこんにゃくを入れ、黒蜜を水に混ぜたシロップをこんにゃくが浸かるぐらいまで注ぐ。沸騰したら弱火で5分ほど煮て、味を染み込ませる。

黒蜜は、さらりとしたものよりコクのあるどろ〜りとしたものの方が、和菓子らしい味に仕上がる模様。今回水と黒糖は、10:1の割合。さらりとした黒蜜の場合や、好みに合わせて調整を。

ちなみに砂糖水や白蜜ではなく黒蜜を使うのは、コクのある香りがこんにゃく臭を消す&しっかり味つけできるため。

(3.冷ます)

シロップごと容器に移し、冷蔵庫などで冷ます。

(4.盛り付け)

シロップから取り出したこんにゃくの上に、缶詰の小豆をのせる。バニラアイスを添えて一緒に食べれば、よりリッチ&初夏の味に! アイスの代わりにココナッツミルクをかけて、アジアンなスイーツに仕上げても◎。

ういろうを使った本家の「水無月」はモチモチと食べ応えアリですが、こんにゃくの「早水無月」は、ぷるんと食感&あっさりとした味わいが魅力です。

今年の6月30日は是非、「早水無月」で「夏越の祓え」を。健康が気になる今だからこそ、厄除けで気分をUP! 元気に夏を迎えてくださいね☆

購入可能♪

今回調理に使った『神々の蒟蒻』は、“神々の神話”に由来して命名したこんにゃく。

下野国(現・栃木県)の二荒山の神、上野国(ほぼ現・群馬県)の赤城山の神、常陸国(ほぼ現・茨城県)の鹿島明神による神話があるわけですが、それらの神々が棲まう3県(栃木・群馬・茨城)の最上級こんにゃく粉を使用しているんです。

最上級粉を昔ながらの“バタ練り”製法で仕上げているため、グニグニ&ふわふわの柔らかさで味しみも上々! 『神々の……』って名前も、厄払い気分をアゲてくれるでしょう?!

是非、「早水無月」づくりにも役立てくださいね。『神々の蒟蒻』が、みなさまの健康&シアワセを後押しできますよーに☆