[こんにゃくWord 学習帳]

江戸川柳★蒟蒻屋は辛いよ?!

こんにゃくが庶民に浸透したのは、江戸時代。かの松尾芭蕉も、俳句に度々こんにゃくを登場させています。

ぷるぷる食感が女子に大ウケし、「芝居蒟蒻芋南瓜(しばいこんにゃくいもかぼちゃ)」(意味はコチラ)なんてワードも誕生!

この人気ぶりを見るだけでも、当時のこんにゃく屋はさぞかし大忙しだったことでしょう……。そんなワケで、江戸時代の川柳には“こんにゃく屋”が登場するものがたくさん残っているんです。

そのいくつかをご紹介しましょう。

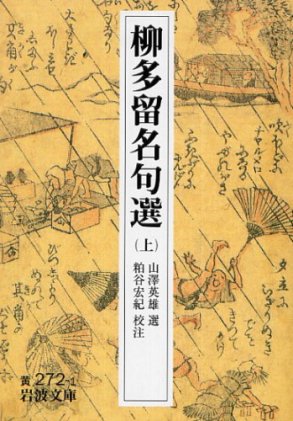

例えば『柳多留(やなぎだる)』

などの作品集に残されてマス。

ぬかるみを 毎日あるく こんにゃく屋

こんにゃく屋 桶で地だんだ ふんでいる

一日に 十里ほどふむ こんにゃくや

皆さん、これらが何を詠んでいるか、わかりますか?

こんにゃくを作る場合、こんにゃく糊(こんにゃく芋orこんにゃく粉を水で溶いたもの)を練った後、凝固剤(石灰など)を加えて再度練り、型に流し込んで成型します。この“練り”の行程、江戸時代は桶に材料を入れ、足で踏んでいたんです。

固まる前のこんにゃくなので、桶の中はドロ〜リぬかるみ状態。重労働だし、需要は増えて忙しいし、でも当時からこんにゃくは手頃な食材だったため億万長者になれるわけでもなく……と言うところでしょうか? 現代で言うところの“サラリーマン川柳”的な、幾ばくかの悲哀がこもったユーモラスな作品なのかもしれませんね。

売る時は天秤棒で運ぶ。

上は水売りの絵。

しかし重労働の“練り”こそ、こんにゃくの出来を左右する大切な行程! 空気を混ぜ込むように練ってこそ、グニグニと柔らかくって味染みのいいこんにゃくに仕上がるんです。そのため、こんな川柳も。

こんにゃく屋 急ぐ仕事は 足をぬき

手抜きならぬ、足抜き(笑)。

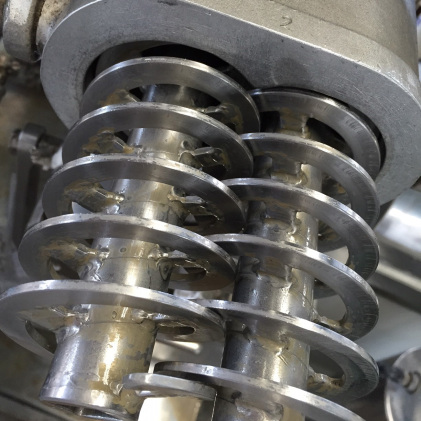

一般的な練り機。

さて、こんにゃく作りの命とも言える“練り”ですが、現在はマシーンに頼ることが多くなっています。

マシーンの仕様によって空気を含ませる量が少ない場合、サクサクつるんとした味わいに。断面もツルツルになるので味染みはソコソコですが、手軽に大量生産できるのがメリット。

バタ練り機。

一方、昔ながらの“バタ練り”製法にこだわるこんにゃく屋も。“バタ練り”は足踏みほど古い製法ではないものの、手で板をバタンバタンしながら練る製法。そうすることで、こんにゃく糊に空気をたっぷり含ませられるんです。

上は、まるで手作業のように絶妙な練り加減をしてくれる機械! でもネ、機械を使っても“バタ練り”は時間がかかるんですヨ……。

含んだ空気が凸凹を生み、

味染み上々のこんにゃくに。

シャチョーくんの営む「北野谷商店」も、“バタ練り”一筋です。

「だって“バタ練り”だと、ぷるぷるにグニグニ食感が加わって、こんにゃくならではの歯ごたえに。しかも、調味料の旨味をバッチリ吸ってくれる。手間はかかるけど、旨さ第一❤︎」とはシャチョーくんの弁。

今も昔も、こんにゃく屋は“練り”に手(足?!)を抜くべからず!

江戸の蒟蒻川柳、まだまだあるので、いつかまたご紹介致しマース♪

【オススメ記事】

バタ練りこんにゃくは、ココで見分けろ!

美味なるこんにゃくは原料も◎。商品裏面CHECK

こんにゃく売り&こんにゃくオバケの浮世絵