[シャチョーくん 通信]

おでんの歴史 小ネタ8選_①

「こんにゃく じゃーなる」は、2022年10月10日で8周年! これ記念し、「おでんの歴史 小ネタ8選」をお送りします♪

秋冬の手軽なこんにゃく料理といえば、おでん。食事に、おやつに、酒の肴に……と、さまざまなシーンでホッと幸せな気分にしてくれるメニューですよね。そんなおでんに歴史あり。さて、どんな歴史が?

読めば「おでんのメインはこんにゃくかも!」と思うこと請け合いです。

❶おでんをさかのぼると、たどりつくのは「田植え」!

「おでん」の語源は、ずばり「田楽」。田楽とは「串刺し+味噌」の料理。室町時代に味噌が食されるようになって生まれたものです。この時代はこんにゃくが普及していなかったため、豆腐の田楽が主流でした。

宮中の女性が田楽に「お」をつけて呼び、田楽 → お田楽 → お田(おでん) となっていったそう。

そして田楽のルーツを辿ると、田楽法師、田楽舞、そしてラストは田植え時の農耕儀礼にたどり着きます。これは以前ご紹介した通り。まだ読んでない方は以前の記事をチェック♪

❷江戸っ子気質が、おでんを生んだ?!

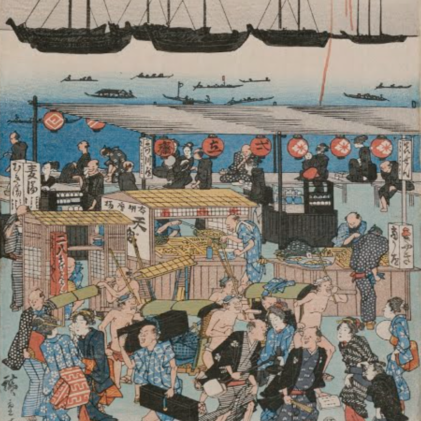

江戸後期である1700年代後半は、おでんの原型「こんにゃく田楽」が人気モノとなった時代!

この時期、こんにゃくが庶民の食べものに。新食感としてブーム(?)を巻き起こしました。

そして1700年代後半は、外食産業が盛んになった時期でもあります。江戸の街には飯屋や屋台が立ち並び、手早く食べられる田楽が注目を集めることに。こんにゃく以外にも、「魚田」と呼ばれた魚の田楽、鹿肉、ナス……と、さまざまな田楽が食されていたようです。

さらに「江戸っ子」という名称が使われるようになったのも、1700年代後半のことです。気が短く新しいものが好きな江戸っ子気質が、こんにゃく田楽の人気を後押ししていたのかも!

❸おでんの歴史=日本の食の歴史?!

江戸時代に盛んになったのは、こんにゃくづくりだけではありません。江戸初期には、千葉県が関東一の醤油産地に。野田市ではキッコーマンの前身である野田醤油が創業しています。

大阪・京都方面で作られた「下り醤油」がメインだった中で生まれた、江戸っ子好みの「濃口醤油」。これが、さまざまな江戸の食文化を生み出していきました。

おでんもそのひとつで、江戸後期にしょうゆで“煮込んだおでん”が生まれたと考えられています。ただし現代とは異なり、煮物のように汁があまりない料理だったとか。

こうして“焼いたもの”と“煮たもの”の2種類の田楽=おでんが生まれ、やがて「おでん=煮たもの」「田楽=焼いたもの」を指すようになっていったといいます。

❹現在のおでんは、文明開花で生まれた?!

お江戸生まれの“煮物のようなおでん”が、たっぷりの汁に浸った料理に生まれ変わったのは明治時代。明治20年創業のおでん専門店「呑喜」が発明したと考えられています。なんでも、西洋料理を学んだ初代店主が西洋風のスープの要領でおでんを煮込み、「改良おでん」として売り出したそう!

「呑喜」は東京都本郷にありました。現在の東京大学近くとあって、学生や文人で賑わっていたそうです。今や定番の具材である大根や袋(巾着)を発明したのも、ココの2代目店主なんですって。

「おでんの歴史 小ネタ8選」はまだまだ続きます。後編もどうぞ!